近日,我校材料科学与工程学院刘文刚副教授团队在单原子催化领域取得两项重要研究进展。团队创新性地将催化活性位点的精准设计与反应微环境的疏水性调控相结合,成功解决了生物质转化和过氧化氢(H2O2)绿色合成中的关键科学难题,显著提升了反应效率和选择性。相关成果分别发表于化学领域国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》(JACS,影响因子:15.6)和《CCS Chemistry》(中国化学会旗舰期刊,影响因子:9.2)。

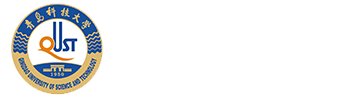

图1.非对称钴单原子催化剂设计示意图、结构表征及催化油酸甲酯环氧化性能。(a)催化剂合成与疏水化修饰示意图;(b)亲水与疏水催化剂表面静态水接触角;(c) HAADF-STEM图像证明钴单原子分散;(d)不同催化剂催化油酸甲酯环氧化的转换频率(TOF)对比。

进展一:非对称单原子协同疏水微环境实现植物油高效环氧化(发表于JACS)

利用可再生植物油(如大豆油、菜籽油)生产高附加值环氧植物油(EVOs)是绿色化工的重要方向,但面临催化剂活性低、选择性差以及植物油底物粘度高导致传质受限等瓶颈问题。

刘文刚团队提出“反应-传递耦合”新策略,设计并制备了一种具有非对称Co-N2-O2配位结构的单原子催化剂。理论计算表明,相较于传统对称Co-N4位点,非对称结构显著上移了钴原子的d带中心,增强了其活化氧气(O2)分子的本征能力。在此基础上,团队创新性地采用烷基酸酐对催化剂表面进行功能化修饰,成功构建了疏水性微环境。该疏水界面展现出双重功能:(1)通过强范德华力作用,有效富集亲油性的植物油模型底物(油酸甲酯);(2)创造“氧富集表面”,显著提高活性位点附近的局部O2浓度,从而克服了粘稠反应体系的传质限制。

得益于“反应-传递”的协同增效,该催化剂在温和条件(常压O2, 30°C)下催化油酸甲酯环氧化反应,实现了创纪录的转换频率(TOF = 1356 h⁻1)和大于99%的选择性,性能远超目前已报道的多相催化体系。该研究为生物质资源高效转化为绿色塑料、增塑剂和润滑剂等高值化学品提供了新思路和新方法。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c09407

论文标题:Asymmetric Cobalt Single-Atom Catalysts with Engineered Hydrophobic Microenvironment: A Reaction-Transport Coupled Strategy for Efficient Methyl Oleate Epoxidation

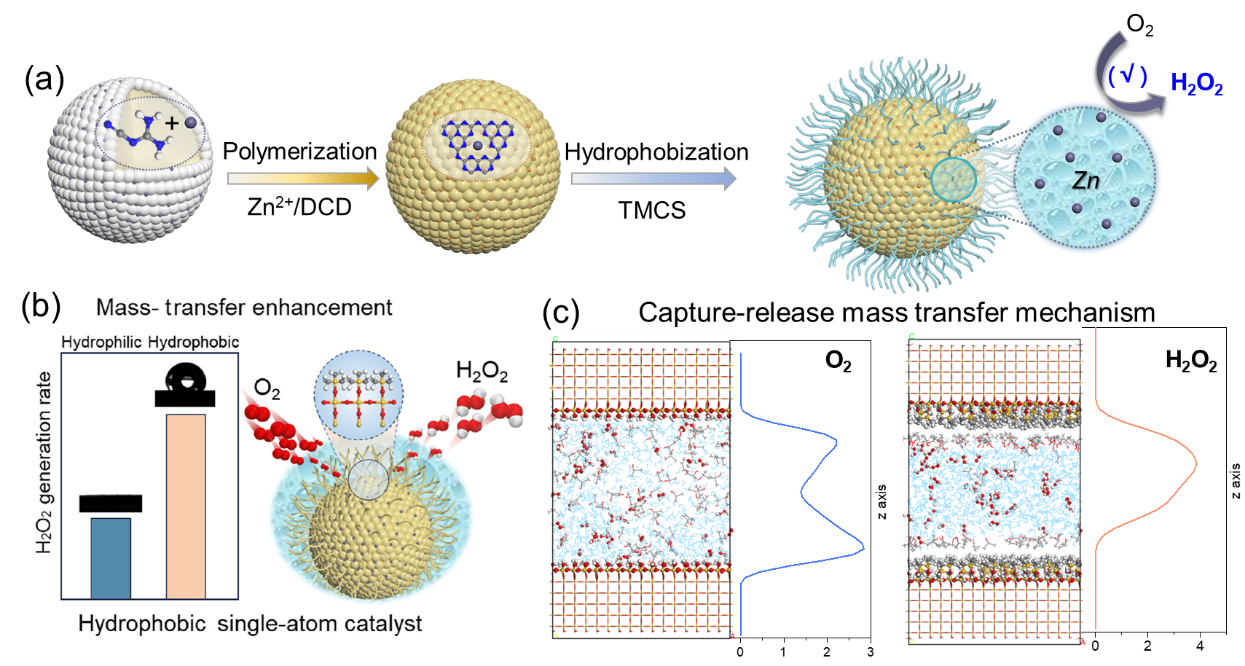

进展二:疏水单原子光催化剂实现过氧化氢高效合成(发表于CCS Chemistry)

过氧化氢(H2O2)是一种重要的绿色氧化剂,其传统工业生产方法(蒽醌法)能耗高、污染重。利用光催化技术通过两电子氧还原路径合成H2O2是理想的替代路线,但面临产物H2O2易在催化剂表面原位分解导致选择性低的难题。

团队提出基于传质强化的“捕获-释放”(Capture-Release)催化新策略。通过简单的硅烷化方法,在锌单原子(Zn-N4)光催化剂表面构建了疏水微环境,形成了独特的“气(O2)-液(H2O2)-固(催化剂)三相反应界面”。理论与实验研究深入揭示了其机制:疏水界面通过更强的范德华力有效“捕获”水相中的O2反应物;同时,因其与亲水性产物H2O2分子间存在较弱的吸引力,促使H2O2快速“释放”并脱离催化剂表面。这一过程不仅强化了O2传质和反应动力学,更关键的是极大抑制了H2O2的二次分解。

基于该策略设计的疏水锌单原子光催化剂实现了高达1521.6 µM·h⁻1的H2O2生成速率,是相应亲水性催化剂的2.3倍,展现出优异的性能。该工作为开发高效、绿色的H2O2人工光合成分技术提供了新视角。

论文链接:https://www.chinesechemsoc.org/doi/10.31635/ccschem.024.202404694

论文标题:Hydrophobic Zn Single-Atom Catalyst for Efficient Photosynthesis of Hydrogen Peroxide

图2.疏水锌单原子光催化剂设计原理、三相界面形成及光合成H2O2性能。(a)疏水锌单原子光催化剂的合成示意图;(b)亲水与疏水催化剂H2O2生成速率对比;(c)分子动力学模拟“捕获-释放”传质机理。

上述两项工作的主要实验任务均由我校硕士研究生冯慧玲和于博宇等人完成,青岛科技大学为论文的第一通讯单位。论文的共同通讯作者为我校材料科学与工程学院刘文刚副教授、环境与安全工程学院管雨副教授、中国科学院大连化学物理研究所乔波涛研究员以及西北工业大学任煜京副教授。刘文刚副教授团队围绕“单原子催化”研究领域,系统地展示了疏水微环境工程作为一种普适性策略,在解决多相催化中传质限制问题、提升催化性能方面的巨大潜力,为高性能催化剂的理性设计提供了重要的理论指导和实验依据。

研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、山东省优秀青年基金、泰山学者工程专项经费等项目的资助。